Глава восьмая. Возвращение

Июль. Жара. В воздухе ни звука. В лугах ворошили сено. Поблескивала вода в реке. Дымили пароходы.

Месяц прошел, как вернулся Иван Иванович в Россию. В Петербурге, в Академии художеств, получил свидетельство для занятий "ландшафтной живописью с натуры по разным губерниям России" и поспешил в Елабугу, остановившись по дороге в Москве, у Борникова, рассказать друзьям о заграничных приключениях. Дома расспросам не было конца, но через несколько дней волнения улеглись, начались будни. Мелкие домашние интересы Шишкину надоели, замечает Комарова, и он отправился в разъезды по дальним окрестностям. Начатый еще в Дюссельдорфе альбом наполнялся рисунками. В нескольких верстах от Елабуги приглянулась глухая деревушка, и он остановился в ней. Места окрест живописные. Хозяева избы приняли его за землемера и расспросами не докучали, что особо радовало Ивана Ивановича. Вернется он вечером в избу, хозяин справится из вежливости: "Много ли намерили?" Иван Иванович в ответ также вежливо: "Много, дядюшка". На том и разговор исчерпан. Чайку попьют да и спать. А чуть свет оба на ногах, за дела принимаются.

"...где-то на Каме, во время моей работы в лесу, подошел ко мне крестьянин и долго молча рассматривал мою работу, потом посмотрел мне в глаза и спросил:

- Ты чего же это тако, поштенный, тут делаешь?

- Отойди, пожалуйста, ты мне мешаешь рисовать, встань подальше и смотри сколько тебе угодно.

- Да ты чего же это, образ, что ли, делаешь?

- Не образ - видишь, что я лес рисую.

- Вот выдумал каку пустяковину, на что она тебе?.. Брось лучше.

- Зачем бросать? Вот порисую, мне деньги за нее дадут.

- Кто даст деньги? За что тут деньги давать?

- Дадут; кому нужно будет, тот деньги даст.

- Эка выдумал! Где же такова человека найдешь? Есть за что тут деньги давать...

Я продолжал работать. Мужик все стоял и смотрел.

- Може, и найдешь какого дурака, а только умный не возьмет, на что она?

-" Да ты отстань, иди своей дорогой. Я тебе не мешаю, и ты мне не мешай.

Мужик помолчал, пожался и стоял по-прежнему около художника.

- Ты дерево, что ли, делаешь?

- Да, дерево.

- Которо дерево-то?

- А вот это.

Я указал ему на старую сосну.

- Эка нашел! Выбрал тоже. Эх ты! Как это дерево, на что оно годится, така дрянь, не видишь, что ли, оно ведь гнилое. Вот дерево, хошь на мачту ставь!

Мужик махнул рукой, сказал: "Эх, ты!" - и ушел с полным сознанием того, что чудак человек не знает, что делает".

Приведенный диалог взят "Из рассказов художника" Д. И. Стахеева, вошедших в сборник "Глухие места", который увидел свет в Санкт-Петербурге в 1868 году.

Внимательное прочтение рассказа (главный герой - художник-пейзажист отправляется в Вятскую губернию на этюды и добирается до Елабуги, следуя затем в глухие места), время написания его (рассказ был закончен в 1867 году, не ранее, иначе вошел бы в первую книгу писателя, вышедшую в том же году), сопоставление со временем начала сближения земляков (Шишкин и Стахеев, знакомые с детства, коротко сошлись именно в 1866-1867 годах, когда начинающий литератор приехал в Петербург), сам облик главного героя с его прямотой, резкостью (черты, характерные для Ивана Ивановича), - приводят к мысли, что написан рассказ под влиянием общения с Шишкиным.

Как ни странно, но в обширной мемуарной литературе писателей, деятелей искусства прошлого столетия до обидного мало сохранен живой облик Ивана Ивановича. Рассказ Д. И. Стахеева - приятное исключение. Потому и позволим себе привести несколько отрывков из него, позволяющих увидеть, почувствовать почти что физически Шишкина, услышать интонацию его голоса.

"Однажды я сидел в лесу вдали от проселочной дороги, которую от места моего сидения едва было заметно. День уже склонялся к вечеру, и я начал было собираться в деревню, на свою квартиру, как заметил сворачивавшего с проселочной дороги мужика, ехавшего верхом. Он направил свой путь через чащу прямо ко мне.

- Какой ты есть на свете сем человек? Сказывай счас, - грозно крикнул он, подъезжая на своей кляче.

- А тебе что за дело? - ответил я, недовольный, конечно, таким вопросом.

- Значит, есть мне дело, коли я тебя спрашиваю. Говори!

- Убирайся от меня подальше, пока ты цел, а то я тебе волосянку задам.

- Нет, погоди, меня, брат, не шибко испугаешь, я, брат, тебя не боюсь.

- Да я тоже не из трусливых.

- Ладно, ладно. Ты, може, поджигатель какой в лесу-то теперь засел, в по ночи-то, пожалуй, к нам в деревню наметишь да красного петуха пустишь...

Я засмеялся, не столько над предположением крестьянина, сколько над его мизерной фигуркой, которая егозила по костлявой спине исхудалой лошаденки, а лошаденка давно уже наклонила свою сухую морду и искала травы.

- Смейся, брат, смейся, после не то запоешь. Уж я, брат, тебя из виду не упущу...

- И прекрасно. Этому я рад. Мне же веселее будет назад возвращаться, - сказал я и, сложив свои краски, вышел на проселочную дорогу.

- Ты куда же зашел? Ты, брат, иди сюда, направо, в нашу деревню.

- Дурак же ты, дядя, порядочный, - сказал я ему.

- А ты не лайся больно-то, вот что. Иди, говорю те делом.

Я пошел себе своей дорогой налево, в ту деревню, где занимал у крестьянина квартиру. Мужик ехал за мной следом и все перебранивался, рассказывая мне о поджигателях. (В ту пору часты были пожары. - Л. А.)

- Може, и ты из ихних, кто те знать, у тебя вон ишь какой ящик при себе, може, ты им и орудуешь на поджогах-то... У те и кафтан-то самый поджигательский, короткополый, чтоб поджечь да убежать, - кто те знает...

Он проводил меня до избы моего квартирного хозяина и долго ворчал на дворе, переговариваясь с ним...

- Да нет, ты не то. Он парень смирный, - уговаривал мой хозяин...

Мужики долго разговаривали под окном избы, я долго прислушивался к их разговору и, засыпая, еще услышал, как мой хозяин, провожая мужика, сопровождавшего меня, говорил, что я парень смирный, рубаха...

С крестьянскими женами и девками встречи были веселы. Как-то в августе, во время жатвы хлеба, я работал в поле. Это было в Вятской губернии. Крестьянки, возвращаясь с жнитва, увидели меня и издали все остановились. Долго они стояли вдали, потом подошли поближе и остановились саженях в пяти. Говорили они между собой тихо, некоторые даже шепотом, некоторые вздыхали и качали головами, выражая на лицах величайшее сомнение. Большая часть баб, как это всегда водится, стояли, приложив правую руку к щеке. Я продолжал работать, изредка только взглядывал на стоящих вдали баб. Некоторые из них решились подойти поближе.

- Как же, родимый, тут в лесу-то? - спросила наконец со вздохом одна старушка.

- Что в лесу? - переспросил я.

- Да чем кормишься-то?

- Тем же, чем и вы - хлебом.

- А где-ка ты его берешь, родимый ты мой? А? Где-ка?

- В деревне. Где ж мне больше брать?

- Тебе не боязно рази?

- Чего боязно?

- А в деревню-то ходить рази не боишься?

- Чего мне бояться? Кто меня съест?

- Да ведь ты, чай, беглой? Може, ты из войска убег, а?

Я засмеялся. Бабы переглянулись между собой и покачали головами.

- Ишь, девоньки, какой он... Бесшабашный, видно, смеется как, на-ко...

- Не хочешь ли хлебца?

- Нет, не хочу, свой есть.

- На, не бойся, возьми. На, возьми краюшку, у меня от жнива осталось.

- Убирайтесь, бабы, не мешайте.

- О, хо-хо! Господи! Какой он такой...

- Как же ты туточки ночуешь?

- Где? - спросил я.

- А в лесу-то. Тут ночью, чай, медведь, волк, зверье всякое...

Они принимали меня за беглого и воображали, что я в деревню и глаз не смею показать...

Случалось мне иногда во время пути разговаривать с крестьянами и выказать им настоящее свое звание, занятие и общественное положение. Другой, более сметливый, задумается и спросит:

- Так пошто вы пошли на крестьянску-то жизнь, по телегам да по избам-то мучиться?

- Захотелось посмотреть, порисовать...

- Напрасно все это, так только, баловство!

- Может быть, и баловство, да вот нравится мне, я его и делаю.

- И хочется вам это, барин, теперь на себя обузу брать? Диви бы от нужды какой большой, голодовал, что ли, али бо что, а то сами баяли, что по охоте... Жили бы на городу, пили, ели слезно, а то на поди?! Чудной барин!"

Из Петербурга пришли приятные известия. Н. Быков, получив заказанную картину от Шишкина, был ею доволен и спешил заказать новую ("...прекрасная картина, и тон ее верен, повторяю, подобной ей из видов нашей матушки-Руси нисколько не было бы излишним, и если в Елабуге от нечего делать найдете Вы хорошую местность, то напишите"). Он же отправил 3 сентября 1865 года в Совет Академии художеств картину "Вид в окрестностях Дюссельдорфа", сопроводив ее следующей запиской на имя Д. И. Ребезова (об этом Иван Иванович пока не знал): "Милостивый государь Дмитрий Иванович!

Пенсионер Императорской Академии художеств классный художник Иван Шишкин по моему заказу написал картину: вид из окрестностей Дюссельдорфа и прислал ее ко мне, которую при сем имею честь передать на благоусмотрение Академического совета. Картина эта заслужила одобрение дюссельдорфских художников, и мне известно, что рисунки пером работы Шишкина удостоены помещения в дюссельдорфском Музеуме наряду с первыми мастерами Европы, а настоящая картина служит доказательством его способностей и таланта".

12 сентября Иван Иванович Шишкин, "оправдавший ожидания Совета отличными своими работами, произведенными как в России, так и за границей", получил звание академика. Первым его поздравил Н. Быков. Следом пришло письмо от Нерадовского ("Сообщаю тебе два мнения известных лиц и очень придирчивых - Шамшина, профессора, что твоя картина занимает первое место на выставке, и Микешина, что давно таких пейзажей не было").

В Петербург Шишкин возвратился осенью академиком.

В 1899 году С. П. Дягилев опубликует статью "К выставке В. М. Васнецова", в которой читаем следующие строки:

"Первая и наибольшая заслуга Сурикова, Репина и, главное, Васнецова в том, что они не убоялись быть сами собой. Их отношение к Западу было вызывающее, и они первые заметили вред огульного восторга перед ним. Как смелые русские натуры, они вызвали Запад на бой и, благодаря силе своего духа, сломали прежнее оцепенение. Но они дерзнули и смогли это сделать только с помощью одного и неизбежного условия - близкого и осязательного знакомства с тем жe враждебным Западом. Когда Васнецов гулял по Ватикану или в Париже всматривался с интересом в творения Берн-Джонса, он не хотел покоряться, и, наоборот, именно тут, в момент преклонения перед чарами чужеземного творчества, он понял всю силу и ощутил с любовью прелесть своей девственной национальности".

Слова эти можно с полным основанием отнести и к Шишкину.

По возвращении в Россию мысли Ивана Ивановича были сродни тем, которые высказал художник П. Чистяков в письме к К. Солдатенкову в 1870 году, едва оказавшись на родине: "Россия мне понравилась, а Петербург даже хорош. А что великие немцы - хозяева всесветные, каковы? И перед этой-то дрянью русские так слепо и безотчетно преклоняются, разумею художников. Я горжусь, что никогда не ставил их выше, чем следует, и отдавал должное".

Теперь, как никогда раньше, осознавал Иван Иванович, что звучащие в картинах художников Академии величественные и мощные ноты церковного гимна не принадлежали гимну православному, и что такою, как заметил один из критиков прошлого, "была вся вообще академическая религиозная живопись: либо католическою, либо протестантскою".

Чувствовали это и ученики Академии художеств, потребовавшие в 1863 году предоставить им, четырнадцати кончавшим академический курс, полную свободу выбора сюжетов.

Требование рождено было осознанным желанием работать над национальной темой.

Улавливала это и сама Академия, нарушившая на сей раз традицию и объявившая в 1863 году об уничтожении существовавшего деления кончающих курс питомцев на историков и жанристов. Было сказано и о том, что в качестве конкурсного задания в этот раз будет дан не определенный сюжет, как раньше, а "такая тема, которая может быть разработана как жанр бытовой, как сюжет исторический или даже религиозный".

И не испуг руководил членами Совета Академии, принявшими решение отказаться от мысли дать на конкурс общую тему и предложить определенный сюжет "Пир в Валгалле", а трезвая оценка обстановки, учитывающая и некоторую незрелость суждений и представлений питомцев и усиливающееся влияние на них личностей сродни В. В. Стасову, увлекавшемуся подчас идеями, чуждыми православию.

Молодые художники стояли на своем, не отступалась и Академия, проявив некоторую запальчивость. Произошел разрыв. В Петербурге образовалась Артель художников во главе с И. Н. Крамским.

Вернувшись в Петербург и приняв решение избрать столицу постоянным местом жительства, Иван Иванович, которого всегда интересовала жизнь и ее проявления, познакомился с членами Артели и начал посещать их "четверги". На него произвел впечатление Иван Крамской. Как свидетельствует Комарова, "Шишкин сразу подчинился его обаянию, и, кажется, ни один человек не имел на Ивана Ивановича такого сильного, долгого и благодетельного влияния, как Крамской".

Покоряла цельность этого человека, который много думал о "привлечении симпатий общества к судьбам русского искусства". Крамской не скрывал, что любил искусство больше всего на свете, "больше партий, больше братьев и сестер".

Он горячо верил, что наступила пора художникам войти в народную жизнь, брать из нее сюжеты.

- Искусство должно быть национальным, - говорил он. - У нас древняя и богатая история. Есть темы, достойные воплощения в картинах.

Этот человек, по замечанию М. В. Нестерова, сделал все, что ему положено было. "Сделал в размер своего дарования, всегда сдерживаемого сильным контролем необычайного ума. Он был столько же художник, как и общественный деятель... Благородный, мудрый, с редким критическим даром, он был незаменим в товарищеской среде".

Крамской, по выражению Мутера, оказал русской живописи "больше услуг головой, чем рукой".

Говоря о Крамском, нельзя не сказать и несколько слов о В. Стасове - фигуре яркой, увлекающейся. Увлеченность его не позволяла ему в полной мере понять суть тех или иных явлений, ошибочно трактовать их и намечать порой не те вешки в качестве ориентиров. Определяя "свои задачи", "свое содержание", "свои сюжеты" в "нашем искусстве", он в качестве образцов называл картины В. Якоби "Привал арестантов", М. Клодта "Последняя весна". "Это только пробы молодых, начинающих талантов, - писал Стасов. - Но чувствуешь какое-то счастье перед этими пробами. Где уже существуют эти пробы - и с такою истиной и силой, там искусство идет в гору, там ожидает его впереди широкое будущее". Был и другой взгляд у людей мыслящих на эти работы. Отношение Ф. М. Достоевского к картине В. Якоби читателю уже известно. Приведем же здесь и высказывание Ф. М. Достоевского о картине М. Клодта. "Больная, умирающая девица, сидит в большом кресле против открытого окна. У нее чахотка, дольше весны она не проживет, и домашние это знают. Сестра ее стоит у окна и плачет; другая сестра стоит возле больной на коленях. За ширмами отец умирающей и мать сидят и толкуют между собой. Невеселый должен быть их разговор; нехорошо положение умирающей, скверно положение сестер ее, и все это освещено прекрасным, ярким весенним солнцем. Вся картина написана прекрасно, безукоризненно, но в итоге картина далеко не прекрасная. Кто захочет повесить такую патологическую картину в своем кабинете или в своей гостиной? Разумеется, никто, ровно никто... г. Клодт 2-й представляет нам агонию умирающей и с нею почти что агонию всего семейства, и не день, не месяц будет продолжаться эта агония, а вечно, пока будет висеть на стене эта прекрасно выполненная, но злосчастная картина. Никакой зритель не выдержит - убежит. Нет, художественная правда совсем не Та, совсем другая, чем правда естественная". Чувство художественной правды подчас изменяло В. Стасову, может, поэтому через несколько лет он станет именовать "поганой и дурацкой" речь Достоевского, сказанную на открытии памятника А. С. Пушкину. "Какой вздорный человек, всех ругает", - заметит о В. Стасове А. К. Толстой.

Ратуя за отход от живописи на библейские темы, подчеркивая при этом "несравненное ни с чем значение еврейского народа", "выше которого ни одного другого не существовало", ратуя за "широкое будущее" русского искусства, В. Стасов страстно примется отрицать и картину М. В. Нестерова "Видение отроку Варфоломею", в которой не увидел потребность художника выразить через образ непостижимую, казалось бы, глубину духовности русского человека. Заметим здесь же, что такие разные люди, как В. В. Розанов и М. О. Меньшиков, смогли понять художника и выразили в статьях восторженное отношение к творчеству художника. Именно В. Стасов и В. Григорович вместе с некоторыми художниками, устроят суд над картиной ("...судили картину "страшным судом" и сообща решили обратиться к Третьякову с увещанием, чтобы он от своей покупки отказался", - вспоминал М. В. Нестеров). П. М. Третьяков, молчаливый в жизни человек, выслушав их, спросил "судей", кончили ли они, и услышав, что обвинения их исчерпаны, сказал: "Благодарю вас за сказанное; картину Нестерова я купил в Москве, и если бы не купил ее там, то взял бы ее здесь, выслушав вас".

Нападая на Академию художеств за то, что в картинах на русскую тему "не чуялось... ничего русского", и выслушав отповедь президента Академии Бруни, ворчавшего на то, что за критику берутся "неспециалисты", и объяснившего, что в настоящее время нет возможности писать картины на сюжеты из русской истории, ввиду того, что и история сама еще не разработана (человеку, знакомому с исторической наукой и спорами, в кругах исследователей ее существовавшими, трудно было не согласиться с Бруни, доля истины была в его словах), В Стасов разразился возражением: "Бедные мы! Не видать нам русских картин! Музей Бог знает когда поспеет, а с русской историей и того еще длиннее будет. Точно будто для наших картин непременно нужно со всею точностью узнать, был ли Рюрик литовец, или норманн, а если этого не добьемся, то можно покуда побоку и всю остальную русскую историю. Точно будто все задачи как раз засели в необъясненных местах!"

Делая вид, что не уразумеет или действительно не понимая важности разразившихся со времен М. В. Ломоносова споров о Рюрике и варягах, когда создатели норманнской теории 3. Байер, Г. Миллер, А. Шлецер и их сторонники, весьма обрадованные, по замечанию Б. Рыбакова, легендой о призвании варягов северными племенами, принялись утверждать, что славяне не способны к самоуправлению и государственность этим "диким славянам принесли норманны-варяги", В. Стасов - хотел он этого или нет - своими речами способствовал пропаганде идей сторонников норманнской теории. Косвенно они преследовали и другую цель - внедрить в сознание читателя мысль о "неполноценности" славян.

Шум же, создаваемый вокруг имени В. Стасова, не мог не привлечь внимания учеников Академии художеств, которые жили, по замечанию И. Е. Репина, "под неизгладимым впечатлением своих местных образов, чисто русских".

Надо ли говорить, как важно было направить их в нужное русло, наметить верные художественные ориентиры.

В. В. Стасов пришел к ним и взял под свое крыло.

Много позже, в 1891 году, в газете "Новое время", издаваемой А. С. Сувориным, появится статья А. А. Дьякова "И. И. Шишкин", в которой автор выскажет немало резких слов в адрес В. Стасова, усматривая вредное влияние его выступлений на передвижников. Не так страшно влияние Калама, как влияние В. Стасова - такая мысль прочитывается в статье.

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что другой критик - Сементковский набрасывался именно на В. Стасова, разбирая картины И. Е. Репина, но нельзя отрицать того, что, работая над статьей, он не мог не знать о дружеских отношениях между И. Репиным и В. Стасовым и о влиянии последнего на художника.

Сементковский писал: "Репин ни на чем не специализировался: его сюжеты так же разнообразны, как разнообразна окружающая нас жизнь со всеми ее событиями, тенденциями, веяниями. Мало того... он непосредственно приурочивает свое творчество не только к этим событиям, тенденциям и веяниям, но и к личным обстоятельствам своей жизни. Можно было бы сказать, что Репин всем интересуется, что ни подвернется ему под руку или что ни обратит на себя его внимание. Отсюда можно сделать дальнейший вывод, что Репин в своем творчестве живет не самостоятельной жизнью, а жизнью окружающего его общества, что он рисует то, что интересует последнее. Спрашивается, однако, мыслимо ли истинное художественное творчество при отсутствии самостоятельности, при полном подчинении художника изменчивому настроению общества?.. Репин, как мы видели, именно подчиняется временным веяниям и интересам, он даже находится в постоянной погоне за ними, старается их себе уяснить, их понять, чтобы дать соответствующую им картину...

Руководящей идеи в произведениях Репина найти нельзя. Он переходит беспорядочно от одного сюжета к другому или, точнее говоря, постоянно выбирает только такие сюжеты, о которых он предполагает, что они могут заинтересовать публику. И подводя итог всем нашим выводам, мы не можем не отметить, что если у Репина руководящей идеи нет, то у него есть известное единство настроения, и это единство выражается в том факте, что он всячески старается угодить толпе... Он сам не уяснил себе своих взглядов на искусство, потому что его мысли, его чувства заняты другим: он не служил идее, он не художник, он мастер".

Не станем забывать и высказывания М. В. Нестерова о И. Е. Репине: "Художник огромного диапазона, Илья Ефимович живо откликался на все вибрации жизни, он отражал в своем творчестве как красоту, так и уродливости окружавшей его жизни. Он был, быть может, самым убедительным повествователем современности, иногда возвышавшейся над Толстым". Однако из резковатой статьи Сементковского особо выделим мысль, волнующую критика, - должен ли художник подчиняться временным веяниям и интересам публики, испытывающей, в свою очередь, сильное влияние атеизма. И что в таком случае значит художник для общества, не ищущий Бога в себе?

На поводу у общества или поводырь его - так ставился, по существу, вопрос о роли художника.

Влияние атеизма в обществе, точнее в верхах его, сказывалось и на взглядах И. Н. Крамского.

Похоже, борьба верующего человека с атеистом происходила в душе Крамского. Она же выразилась и в родившейся мысли написать картину "Христос в пустыне". Он искал Бога, Христа, а нашел его в облике крестьянина по фамилии Строганов из слободы Выползово.

"...Христос ли это? Не знаю, - писал И. Н. Крамской В. М. Гаршину. - Да и кто скажет, какой он был?! Это не Христос. То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный".

"Под влиянием ряда впечатлений у меня осело очень тяжелое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье, пойти ли направо или налево? Все мы знаем, чем обыкновенно кончается подобное колебание".

Без религии нет художества, нет художника, как бы говорит И. Крамской, повторяя мысль, к которой пришел.

Печальная необходимость усиленно работать над портретами не дала возможности Крамскому обратиться к созданию картин. "Осталось незаконченным громадное полотно под названием "Радуйся, Царю Иудейский" (Русский музей) - снова аллегория, и на этот раз на тему о грубом невежестве толпы, издевающейся над пророками, воплощение того хохота над христианством, который слышал художник всюду", - писал В. Никольский.

Художник благородного сердца, негодовавший ко злу, - таков был Крамской в творчестве и жизни. Он не успел полно выразить глубокие искания свои, виной тому житейские обстоятельства.

Облик Христа привлекал многих, но он как бы утерян был для художников на какое-то время, и к нему надо было возвратиться.

Сделаем маленькое отступление, дабы пояснить мысль, и воспользуемся статьей Николая Овсянникова "Православие в истории русского народа", опубликованной в июне 1896 года в журнале "Русский вестник".

"Живопись под влиянием православия сначала является у нас иконописью, - писал автор. - В этом виде она подчиняется вполне строгому взгляду церкви: выражение ликов на иконах монашеское, аскетическое; иконы имеют иногда символический характер; фантазия художника ограничена "подлинниками". Самыми живописцами делаются прежде других монахи, для них искусство - святое дело, к которому следует готовиться постом и молитвою; оно заключается в копировании "подлинников". В XVI - XVII вв. иконопись переходит в руки светских людей, появляются иконописцы Строгановской и Новгородской школ и царские иконописцы, но главный характер живописи остается прежний. И только со времен Никона начинается что-то похожее на живопись, хотя "подлинник" еще сохраняет свою силу. Старое "иконное" письмо преобладает в церквах, и самые знаменитые мастера, как, например, Симон Ушаков, работали одновременно на два манера, - и по-старому, и по-новому, - смотря по вкусу своих заказчиков. В XVIII в. русские художники ближе познакомились с западным искусством, и сначала в их творчестве религиозное вдохновение не играет особой роли.

Казалось, - продолжает Николай Овсянников, - влияние церкви на живопись было у нас неблагоприятное, когда период творчества для живописи закончился, оставалось одно - подражать западным образцам. Казалось, выработанное веками художественное предание подавило у нас все единичные попытки к свободе творчества и к натурализму. Казалось, нашему художнику оставалась одна техника, так как национальной самостоятельности не видно было никакой. На деле вышло, однако, другое. Внутри нашей школы возникло свободное направление, не гнушавшееся естественности в искусстве и готовое воспользоваться уроками западной живописи. И влияние церкви в этом направлении не было задерживающее. Между тем с развитием образования сами наши художники взялись за русские предания с большим умением и с большим успехом. Художники оценили эти предания по достоинству и под влиянием их представили, наконец, оригинальные и недосягаемые образцы своего искусства, даже для самого Запада. Таковы, например, будут иконы и религиозные картины, написанные... Васнецовым... (лучшее... что когда-нибудь творил православный художник)".

Свободное направление, упоминаемое автором, вызревало именно в пору исканий Крамского, других художников. Намечалась тенденция к возвращению национального в искусстве.

"Мы люди русские, разве мы не унаследовали от своих предков их религиозных принципов и представлений?! - писал современник. - Эти принципы безотчетно и бессознательно живут в нашей душе. Это мы видим даже из того, что все новейшия изображения Христа в картинах наших художников-реалистов если и прельщают нас, то только как картины, - никто из нас не почувствует в себе стремления благоговейно пасть ниц пред какою-нибудь древнею иконою, хотя часто в ней поражает нас грубость письма. Это внутреннее чувство, являющееся в нас продуктом наследственности, одно могло бы дать силы и средства художнику для творчества иконописных изображений, если б в нашей национальной жизни не было двухвекового перерыва, если б за это время в душе нашей не накопилось нароста сторонних влияний и взглядов, подчас мало отвечающих нашим внутренним потребностям, а приставших к нам чисто механически. Вот для этого-то нам и нужно изучение нашей старины, чтобы при ея помощи, так сказать, отбросить весь этот чуждый нам нарост и, оставивши себе только необходимые для современного человека результаты европейского образования, возродиться к русской жизни... Человек, унаследовавший чисто русскую душу... должен только воскресить в себе древние образы, и они родят в нем самом новые образы, вполне проникнутые национальным духом".

И не беда ли некоторых художников, подпавших под влияние В. Стасова, что они, "отыскивая взапуски сюжеты один другого грязнее", в увлечении "бытом" в молодые лета, отходя тем самым от истории, приходили к истине с большим опозданием, а некоторые так и не успевали добраться до нее?

Знакомство с Крамским не прошло бесследно. Иван Иванович доверял его вкусу и "всегда вспоминал о нем, когда затруднялся чем-нибудь в картинах или хотел знать беспристрастную оценку своих вещей".

Любопытна следующая фраза Комаровой: "...вне художественной деятельности, в общественных делах. Иван Иванович шел за Крамским с закрытыми глазами, и почти до конца все взгляды Крамского оставались его взглядами".

В художественной деятельности Иван Иванович был независим.

Он не был публицистом, оратором, как Крамской, умел высказывать и отстаивать свои мысли лишь в кругу самых близких и дорогих людей и отнюдь не склонен был изменять им.

Преданность Крамского искусству вызывала у Шишкина глубокое уважение. Да и сам облик Ивана Николаевича импонировал ему. Было в нем нечто, выделявшее из среды художников. Ни выражением лица, ни повадками, ни костюмом не походил он на окружающих его товарищей. В самой фигуре, лице было что-то властное, значительное. Живость же, общительность Крамского как бы дополняли тихость и степенность Шишкина.

Нравилось Ивану Ивановичу в Артели художников и то, что забота их друг о друге была самою выдающеюся заботою. Здесь он был среди своих.

"Громче всех раздавался голос богатыря И. И. Шишкина; зеленый, как могучий лес, он заражал всех своим здоровым весельем, хорошим аппетитом и правдивой русской речью. Немало рисовал он пером на этих вечерах своих превосходных рисунков. Публика, бывало, ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми от работы пальцами начнет корежить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или волшебством каким от такого грубаго обращения автора выходит все изящней да блестящей..."

Иногда мирное течение жизни нарушал Крамской, увлекая сидевших подле него гостей в спор. Тогда все навостряли уши. Небезынтересно было послушать его и Шишкину.

- Искусство является выразителем стремления человеческого духа к совершенствованию и прогрессу, и деятельность артели направлена на то, чтобы приблизить его к народу, - говорил Иван Николаевич.

Расхаживая по залу и остановившись вдруг подле одного из гостей, втянувших его в спор, Крамской, отпахнув полуфрака и уперевшись рукой в бок, продолжал:

- Если мы хотим служить обществу, мы должны знать и понимать его во всех его проявлениях, а для этого самим необходимо стремиться к совершенству. Знаний, знаний не хватает нам. Ведь художник - это критик общественных явлений. Какую бы картину он ни выставлял, в ней видны его симпатии, антипатии и, главное, та неуловимая идея, которая будет освещать его картину. Каждый мыслящий почувствует его миросозерцание.

Оставаясь наедине с собой, Иван Николаевич как бы преображался. Пафоса не было, были горькие раздумья о жизни, самом себе. Он понимал: в чем-то порывалась его связь с прошлым, главным, может быть, в жизни.

"...когда сравнишь, какое огромное пространство отделяет наших матерей от нас самих, то страшно становится за нас, - писал он жене и продолжал: - Не согласился бы быть в таком положении к моим детям, в каком моя мать находится ко мне. Мы не поймем друг друга - я чужой для нее, чувствую, что чужой".

Чужим он стал и для девушки, любящей его, так и не осмелившейся подойти к нему во время его приезда на родину.

Оторваться от родной земли - что может быть страшнее для художника.

Может, потому в иную минуту, разговорившись с Иваном Ивановичем, принимался рассказывать о детстве, вспоминать прошлые годы. И этот новый человек был не менее дорог Шишкину, нежели страстный полемист, оспаривающий чьи-либо мысли.

- У нас в Острогожске речка - Тихая Сосна. Подле нее дом наш, - говорил Крамской. - Отца не помню. Матушка говорит, суровый был. А детство, детство, знаете ли, перед глазами стоит... Помню, однажды в половодье вышли с матушкой на берег, а ветрено, волны огромные, вода темная-темная. Ужас какие волны, чуть нас не захлестывали. Иной раз глаза закроешь и видишь реку, волны, луга и холмы, синие, таинственные...

- И я на Каме не однажды вот так далями засматривался. Придешь на Красную горку и смотришь, смотришь. И на душе чисто и покойно. Всякий раз приезжаю, и словно очищается душа от скверны какой-то. Другим человеком возвращаешься.

- Вот-вот, - соглашался Иван Николаевич. - Родина, одно слово. Маленьким, знаете ли, приду в кладбищенскую церковь и от икон оторваться не могу.

Трудно теперь судить о том, признавался ли Крамской Шишкину в том, что пишет стихи. Но одно достоверно: в те годы существовала тетрадка (ныне хранится в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина) с надписью на обложке, сделанной художником: "Собрание стихов Ивана Крамского".

Приведем одно, написанное в марте 1861 года. "На полдороге".

Стоишь на вершине; как странник угрюмый, Как ветром и бурей погнутое древо, А в душу и сердце стучится, стучится серьезная дума: Полжизни направо, полжизни налево. Великий, кто в силах пройти без смущенья Миг трудный пожизненных лет, Чья жизнь была полна значенья, Кто даст непостыдный ответ. Не страшно мне в видимом мире, Ужасно пройти без следа!

Такие мысли о "полдне" жизни вынашивал Крамской.

О своем "полдне" думал и Шишкин, возвратившись в Россию.

Иллюстрации. Фотографии

Мастерская И. И. Шишкина и А. В. Гине на Валааме

И. И. Шишкин. Портрет работы И. Н. Крамского. 1873

Е. А. Шишкина (урожд. Васильева). Фотография

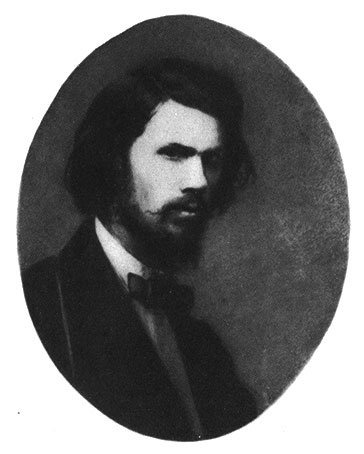

И. И. Шишкин. Фотография 1864-1865 гг.

О. А. Шишкина-Лагода. Фотография

Н. И. Шишкина, дочь художника. Фотография 1870-х гг.

Рисунки И. И. Шишкина разных лет

Рисунки И. И. Шишкина разных лет

Рисунки И. И. Шишкина разных лет

В. В. Стасов. Портрет работы И. Е. Репина

Развеска картин на ежегодной выставке передвижников. Рисунок

На ежегодной выставке передвижников

И. Н. Крамской. Фотография

К. А. Савицкий. Фотография

Н. Я. Ярошенко. Фотография

М. П. Клодт. Фотография

Ф. А. Васильев. Фотография

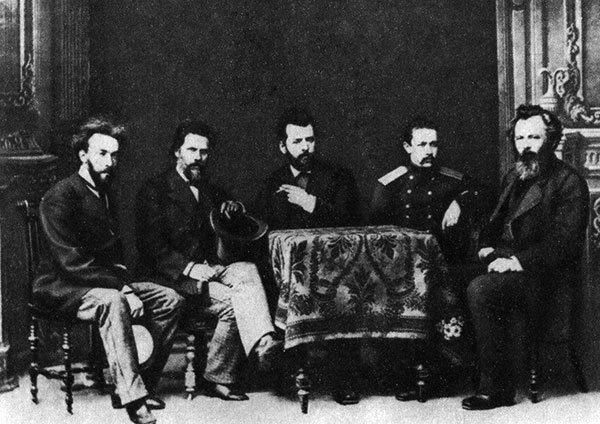

И. И. Шишкин в группе основателей Товарищества передвижных выставок. Фотография

Участники Товарищества передвижных выставок. Фотография. 1886

Петербург. Часовня на месте гибели Александра II на Екатерининском канале. Гравюра XIX в.

'Передвижники'. 1888. Фотография

'Болото'. Пейзаж работы И. И. Шишкина. Масло

И. И. Шишкин среди участников выставки Товарищества. 1896

А. И. Куинджи. Фотография

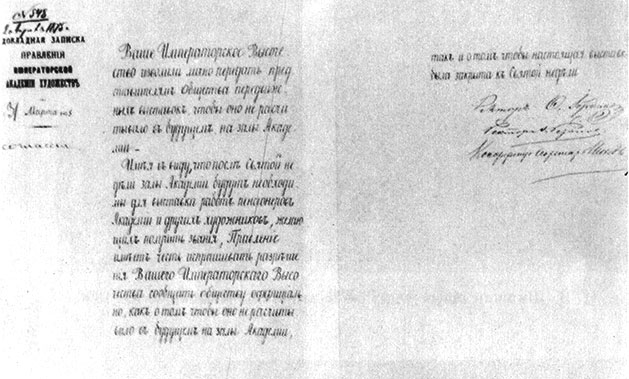

Докладная записка правления Императорской Академии Художеств

Н. И. Шишкина-Ридингер с мужем. Фотография

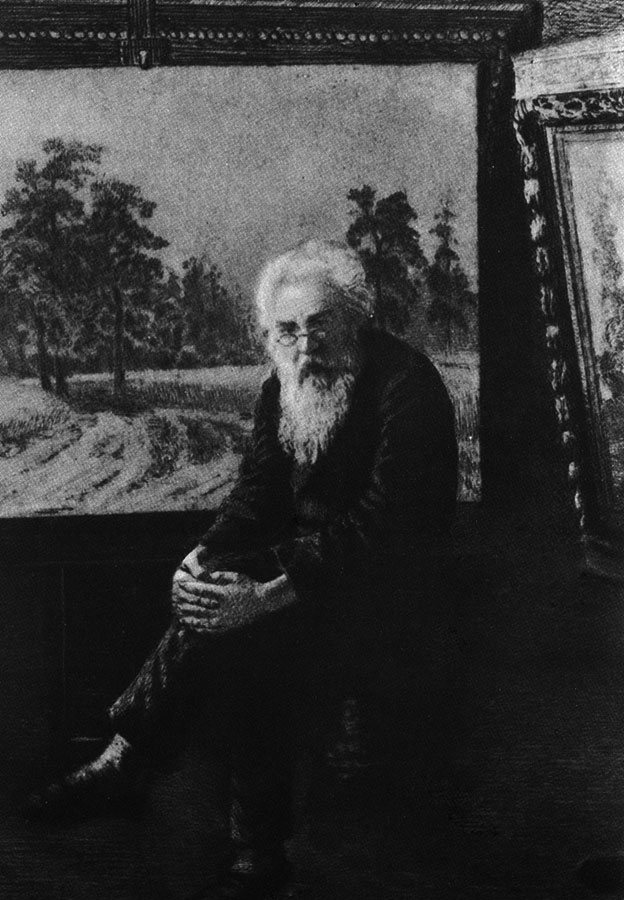

И. И. Шишкин в последние месяцы жизни. Офорт

© I-Shishkin.ru, 2013-2018

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://i-shishkin.ru/ "Шишкин Иван Иванович"

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://i-shishkin.ru/ "Шишкин Иван Иванович"